Riqueza de las naciones e instituciones

De Douglas North a los más recientes Nóbel de Economía: un repaso a cómo las instituciones forjan, o destruyen, el progreso de las sociedades

Antes de empezar:

Todo nuestro contenido es de libre acceso al público. La mejor forma de reconocer nuestro trabajo es ayudándonos a crecer esta comunidad, así como dándoles un “me gusta” y compartiendo nuestras publicaciones.

Si crees que el contenido y el esfuerzo lo valen, puedes invitarnos a un café semanal mediante una suscripción paga (que puedes cancelar en cualquier momento). ¡Mil gracias por tu apoyo!

Versiones en audio y video de la entrada:

La entrada:

Habiendo pasado casi medio año ya desde la última entrada de bono que publicamos, le dije a Daniel que quería desquitarme con la próxima; quería que fuese sobre un tema cercano a mi corazón. Y qué mejor excusa que la reciente entrega del Premio Nóbel de Economía para escribir sobre un tema que me ha apasionado desde mis épocas de colegial, y que estaba adeudando desde que iniciamos este proyecto: los determinantes del crecimiento económico o, si se quiere, del bienestar material de las naciones.

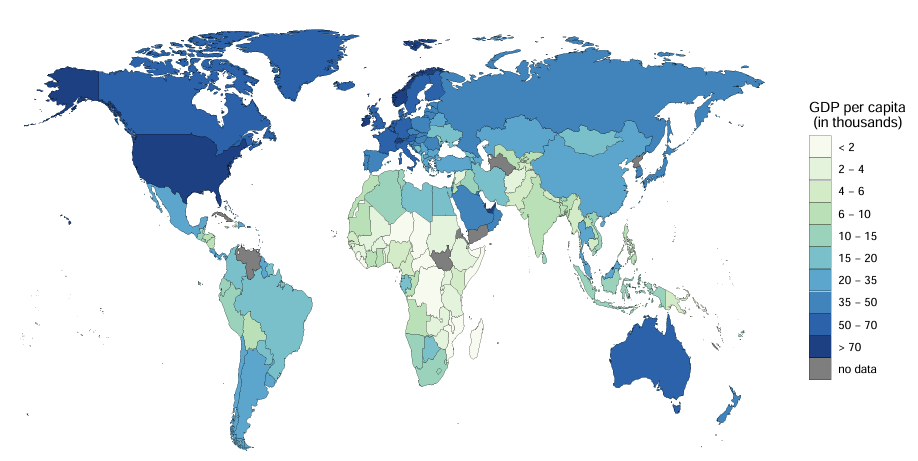

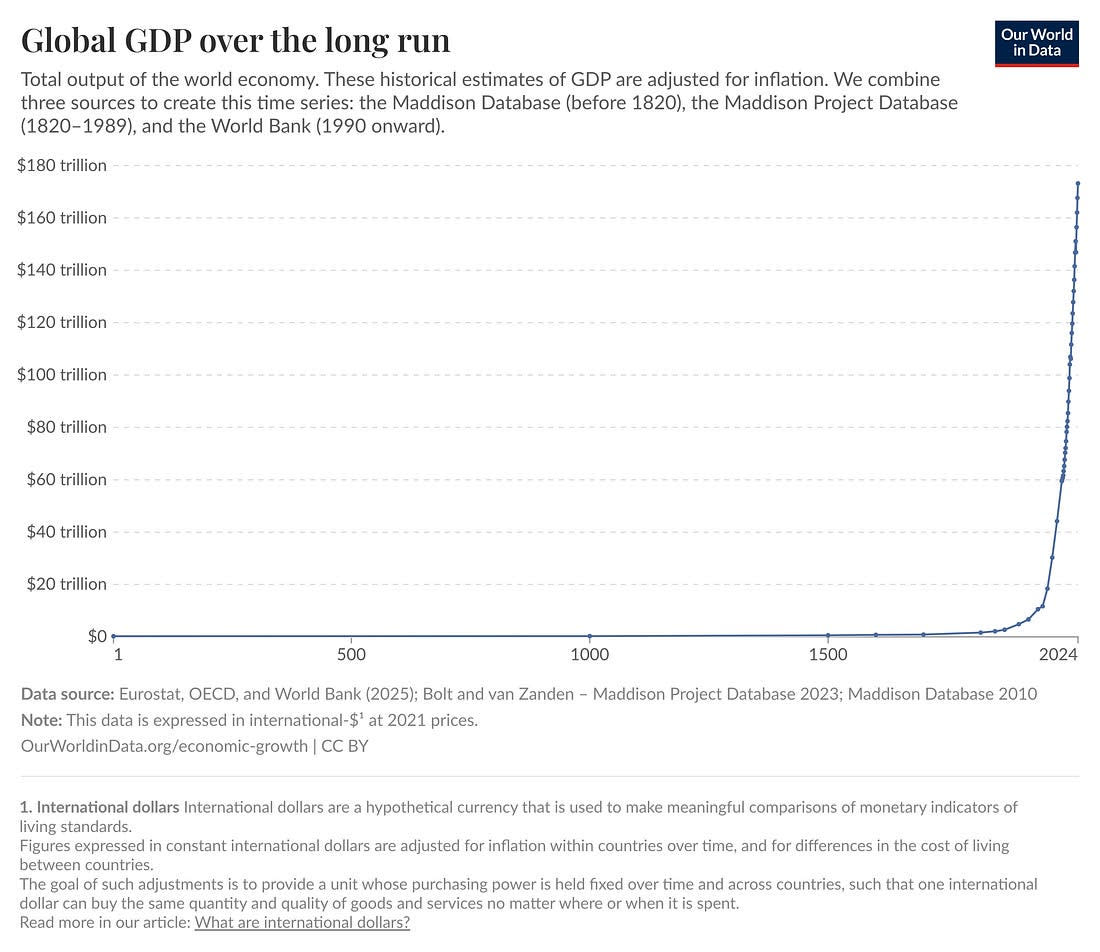

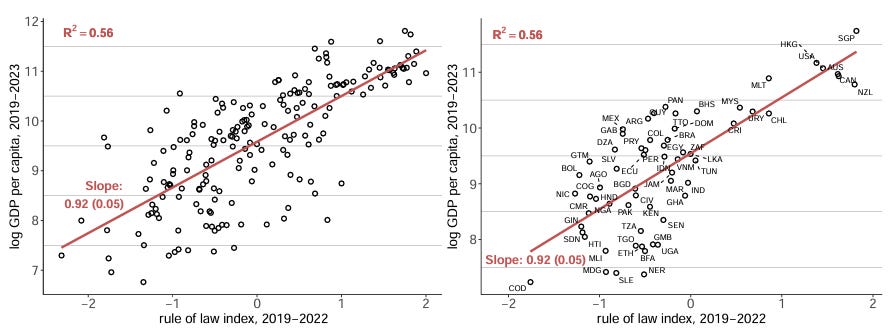

Tanto el Premio Nóbel de este año, otorgado a Mokyr, Aghion y Howitt, como el del año pasado, para los profesores Acemoglu, Robinson y Johnson, son un reconocimiento a la búsqueda de respuestas a esa pregunta que, bien se podría decir, puede ser la más codiciada dentro de las ciencias económicas, ¿por qué hay países que tienen más éxito a nivel económico que otros? ¿Por qué, como lo muestra la gráfica abajo, los 12 países más ricos del mundo tienen, en promedio, 63 veces los ingresos por habitante que los 11 más pobres?

Pero, así como con el de Paz y Literatura, dicen que el Premio Nóbel de Economía, además de honrar los esfuerzos por responder una o varias preguntas de investigación, busca también enviar un mensaje a la sociedad civil. Y me atrevo a decir que, con los dos más recientes, el comité nos invita a recordar sobre la importancia de preservar nuestras instituciones republicanas, democráticas y liberales, “inclusivas” anticipándome a lo que se viene más adelante, para asegurar la continuidad de la era de bonanza económica sin precedentes que nos ha tocado vivir.

Y es que, como lo detalla en una reciente columna el maravilloso Fareed Zakaria, esas instituciones que los flamantes Nóbel de Economía precian como responsables del crecimiento económico exponencial de los últimos dos siglos y medio, atraviesan un momento de fragilidad notable, quizás sin precedentes en la posguerra.

Así las cosas, mi propósito en lo que resta de esta entrada es amplificar el mensaje de alerta que, entre líneas, creo intenta transmitirnos el comité del Nóbel. Para ello, haré un recuento somero de la literatura institucionalista en economía que sustenta esta preocupación y que, en aras de la transparencia, aunque aún abstracta en muchas formas, es la que encuentro más convincente a la hora de responder a la pregunta que motivó esta entrada, e incluso mi deseo por estudiar economía: ¿qué explica la riqueza y prosperidad de las sociedades?

Douglass North y el nacimiento del institucionalismo económico

Los Premios Nóbel de Economía de los dos últimos años no fueron los primeros en reconocer la importancia de las instituciones como motor del progreso material de las naciones. Más de tres décadas atrás, en 1993, el galardón ya había recaído sobre Douglass North, pionero de lo que luego se conocería como la corriente institucionalista en economía. Su trabajo, a medio camino entre la historia y la teoría económica, introdujo un cambio de paradigma: las disparidades en el desarrollo no podían entenderse sólo a partir de la acumulación de capital o del avance tecnológico, sino de las reglas, formales e informales, que orientan la interacción humana y determinan los incentivos para producir, innovar o invertir.

En los años sesenta y setenta, cuando predominaban los modelos neoclásicos de crecimiento, especialmente el de ahorro del también Nóbel Robert Solow, las diferencias de riqueza entre países se atribuían a la dotación de factores de producción y a un progreso tecnológico tratado como un “residuo” exógeno; dado. North, formado como historiador económico, encontró esas explicaciones insatisfactorias. La evidencia empírica sugería que países con recursos naturales similares exhibían trayectorias de desarrollo radicalmente distintas, y que los saltos en productividad no siempre obedecían a avances tecnológicos, sino a transformaciones en las reglas del juego que permitían coordinar mejor los esfuerzos humanos.

En su célebre obra Institutions, Institutional Change and Economic Performance, North definió las instituciones como “las reglas del juego en una sociedad”: normas que estructuran la interacción política, económica y social. Las instituciones formales, léase constituciones, leyes, derechos de propiedad, convivían con las instituciones informales, a saber: costumbres, tradiciones y códigos morales. Lo esencial, decía, era que estas reglas reducen la incertidumbre y los costos de transacción, facilitando la cooperación y haciendo predecible el comportamiento de los agentes.

Donde las normas son estables y legítimas, florecen los intercambios; donde son arbitrarias o capturadas por élites, imperan la desconfianza y la parálisis económica.

North también introdujo una noción que marcaría a toda una generación de economistas: la dependencia de la trayectoria (path dependence). Las instituciones no surgen en el vacío, sino que se heredan, se adaptan y se perpetúan, condicionando las posibilidades de cambio. Por eso, afirmaba, entender el desarrollo requiere entender la historia: los incentivos, las estructuras de poder y las creencias colectivas de una sociedad son los verdaderos determinantes de su evolución. El progreso económico, en su visión, no era fruto de un diseño racional, sino el resultado imperfecto de un proceso evolutivo donde los aciertos y errores institucionales dejan huella.

Con North, la economía comenzó a reconciliarse con la política, la historia y la cultura. Su trabajo sentó las bases para una agenda de investigación más amplio que, con nuevas herramientas empíricas y un lenguaje más formal, retomaría sus intuiciones años después. Serían sus herederos, Acemoglu, Johnson y Robinson, bajo la égida de la llamada corriente neoinstitucionalista, quienes refinarían estas tesis y las llevarían al centro del debate contemporáneo, proponiendo una tipología que distinguía entre instituciones inclusivas y extractivas. En sus manos, el institucionalismo dejaría de ser una intuición histórica para convertirse en una teoría causal del desarrollo.

Acemoglu, Johnson y Robinson: de la intuición a la evidencia

A finales de los noventa, en un entorno cada vez más dominado por la econometría aplicada y la obsesión por establecer relaciones causales, los tres investigadores se propusieron responder a una pregunta ambiciosa: ¿puede demostrarse, más allá de la correlación, que las instituciones son la causa del desarrollo económico y no su consecuencia?

El desafío no era menor. Durante décadas, los economistas habían observado que los países con mejores instituciones (mayor protección de la propiedad privada, sistemas judiciales más confiables, burocracias menos corruptas, etc.) tendían a ser más prósperos. Pero eso no bastaba: la causalidad podía ser inversa. Tal vez eran las economías ricas las que podían darse el lujo de construir instituciones sólidas, y no al revés.

Para romper ese círculo lógico, o problema de endogeneidad, como lo llaman los econometristas, Acemoglu, Johnson y Robinson recurrieron a la historia de los procesos de colonización europeos y a una hipótesis polémica, pero brillante desde el punto de vista de la identificación causal: los diferentes niveles de mortalidad de los colonizadores europeos habrían determinado el tipo de instituciones que se establecieron en cada territorio, y esas instituciones, a su vez, dejaron una huella persistente sobre el desarrollo económico contemporáneo.

En aquellas colonias donde la mortalidad europea era alta (como en gran parte de África subsahariana o el Caribe), los colonizadores evitaron establecerse permanentemente y optaron por sistemas de extracción de recursos, con instituciones diseñadas para transferir riqueza a la ‘madre patria’, sin preocuparse por los derechos de propiedad o el bienestar local. En cambio, en territorios donde la mortalidad era baja (como América del Norte, Australia o Nueva Zelanda), se establecieron colonias de asentamiento, con instituciones más inclusivas, orientadas a proteger la propiedad y fomentar la inversión a largo plazo. En términos técnicos, al utilizar la mortalidad de los colonizadores como una variable instrumental (un evento histórico exógeno que afectó el tipo de instituciones, pero no el ingreso actual de manera directa), los autores lograron estimar el efecto causal de las instituciones sobre el desarrollo económico.

En efecto, en su artículo seminal, demostraron que las diferencias institucionales explican una proporción estadísticamente significativa de la variación global en el ingreso per cápita. Más aún, esa relación persistía incluso después de controlar por factores geográficos, culturales o religiosos, lo que debilitaba los argumentos deterministas que habían dominado el debate durante buena parte del siglo XX. La historia, entonces, no sólo importaba (como sostenía North), sino que podía medirse y modelarse. Las instituciones no eran un producto accidental del pasado, sino un legado estructural que condicionaba el presente.

El aporte de Acemoglu, Johnson y Robinson trascendió la econometría. Con ellos, el institucionalismo adquirió una arquitectura conceptual más depurada: las instituciones inclusivas fomentan la innovación, la competencia y la movilidad social; las extractivas, en cambio, concentran el poder y perpetúan la desigualdad.

Esta dicotomía, desarrollada con mayor amplitud en su libro célebre, Por qué fracasan los países (Why Nations Fail), se terminaría convirtiendo en un poderoso prisma para entender los ciclos de auge y declive de las naciones, y para interpretar cómo las decisiones políticas del pasado continúan resonando en las trayectorias económicas del presente.

Este “hallazgo” traería consigo un nuevo conjunto de interrogantes, igual o más difíciles de resolver: ¿cómo puede una sociedad transitar desde instituciones extractivas hacia un orden inclusivo que promueva la innovación y el progreso? o ¿qué mecanismos concretos permiten que esas instituciones se traduzcan en progreso sostenido? Y es justamente en la búsqueda de respuestas a esa última pregunta que se podrían tender puentes desde el enfoque institucional hacia la esfera del conocimiento y el cambio tecnológico, la que encarnan Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt, los recientemente laureados del Nóbel de Economía.

Mokyr, Aghion y Howitt: el conocimiento como institución suprema

Joel Mokyr, un historiador del pensamiento económico fascinado por el poder de las ideas, ofreció con su trabajo una interpretación cultural y microfundamentada del crecimiento económico, en la que las instituciones no sólo moldean los incentivos, sino también la ecología del conocimiento dentro de la cual florecen la ciencia, la tecnología y la innovación.

En obras como The Gifts of Athena y A Culture of Growth, Mokyr argumentó que el salto económico que experimentó Europa entre los siglos XVII y XIX no puede entenderse únicamente por la acumulación de capital ni por las revoluciones industriales, sino por el surgimiento de un entorno institucional y cultural que favoreció la producción y la difusión de conocimiento útil. Lo que distingue a Europa de otras civilizaciones no fue la genialidad individual de sus inventores, sino la existencia de un marco de libertad intelectual, competencia de ideas y tolerancia frente a la disidencia, factores que condensaría bajo su denominada “República de las letras” (Republic of Letters). En otras palabras, instituciones (formales e informales, à la North) que redujeron los costos de acceder, compartir y expandir la frontera del conocimiento. Si North observó que las instituciones reducen los costos de transacción, Mokyr mostró que también reducen los costos de la innovación.

Esta reinterpretación encaja de manera natural con el legado de Acemoglu, Johnson y Robinson. Si las instituciones inclusivas promueven la inversión y la cooperación, también promueven la curiosidad, la experimentación y la creatividad. Las sociedades inclusivas, en la lógica de Mokyr, son aquellas que logran institucionalizar el escepticismo: en ellas, los incentivos no sólo recompensan la producción económica, sino la producción de conocimiento.

El progreso, entonces, depende de la acumulación de ideas. Y en la medida en que esas ideas se difunden, se combinan y se aplican en nuevas tecnologías, el crecimiento se vuelve endógeno, autocatalítico.

Fue precisamente esa intuición la que los economistas Philippe Aghion y Peter Howitt tradujeron a un lenguaje formal, eso sí, construyendo sobre el legado de un titán de la profesión, Joseph Schumpeter. En su modelo de crecimiento endógeno de 1992, el motor del desarrollo es la innovación impulsada por la destrucción creativa: cada nuevo avance tecnológico reemplaza a los anteriores, elevando la productividad, pero generando también tensiones distributivas. En este marco, las instituciones juegan un papel decisivo al determinar el equilibrio entre incentivos y seguridad: demasiada protección, y la innovación se sofoca; demasiada competencia, y se destruyen los fundamentos de la inversión. El crecimiento sostenido requiere, por tanto, un sistema institucional que fomente la renovación constante sin erosionar la cohesión social, una tesis que converge con la lectura cultural y evolutiva de Mokyr.

Epílogo: El deber de preservar nuestras instituciones

Las instituciones que sostienen la cooperación, la innovación y la prosperidad no son inmutables. Son el resultado de equilibrios frágiles entre poder, confianza y conocimiento, y su deterioro tiende hacerse visible sólo cuando ya es demasiado tarde.

Vivimos una época paradójica. Nunca antes la humanidad había gozado de semejante abundancia material ni de un acceso tan democrático al conocimiento, y sin embargo, las bases institucionales que permitieron ese florecimiento (la deliberación racional, la libertad de prensa, la separación de poderes, la confianza en la ciencia, etc.) parecen erosionarse bajo el peso del populismo, la polarización y la desinformación. La comodidad de ocho décadas cuasi-ininterrumpidas de crecimiento nos entumecieron.

Quizás por eso el comité del Nóbel, con sus dos más recientes premios, nos haya querido recordar que las naciones no fracasan por falta de talento o de recursos, sino por haber descuidado las reglas que hacen posible el uso virtuoso de ambos. Preservar nuestras instituciones inclusivas, es hoy, más que una cuestión académica, un imperativo moral. Porque sin ellas, incluso la idea más brillante corre el riesgo de perder su luz.

Vive y aprecia cada momento. Concéntrate en lo que está en tu control. Disfruta el proceso.

Un abrazo,

Carlos

*Esta entrada hace parte de nuestra serie de bono y está basada en múltiples artículos académicos, así como en escritos, conferencias y libros de, entre otros, los historiadores y economistas Daron Acemoglu, Douglass North, Joel Mokyr, James Robinson y Simon Johnson.

Por si te los perdiste… o quieres refrescar la memoria

La crisis de la democracia y el apogeo del populismo

Sobre el porqué del aparente declive de las tesis democráticas a nivel mundial y un recetario para revertir la situación en los próximos años

La herencia de Prometeo

Por qué el pensamiento crítico es el mayor logro y el mayor reto de nuestra especie